Berlin · 2000/2002

|

La

tapisserie de Bayeux

|

|||||

|

Berlin · 2000/2002 |

|||||

|

|

|

||||

|

|

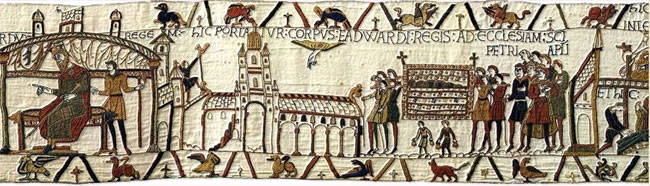

C'est ce qui frappe au premier regard : on a travaillé au moins

deux fois sur la tapisserie de Bayeux. Cela se voit à la façon

dont on a oeuvré avec l'aiguille, aux couleurs qui ont été

employées et à la dextérité des exécutants.

On peut en conclure que des rajouts ont été faits avec du

fil noir, et que l'on a confectionné des lignes de caractères,

ou des mains, etc., sur une tapisserie plus ancienne, plus colorée

et riche de nombreux dessins. Puisque cette deuxième phase de confection

- qui ne passe pas inaperçue aux yeux d'un artiste ou artisan -

n'est pas indiquée par les commentateurs officiels et gardiens

du précieux chef d'œuvre, mais qu'au contraire, elle est formellement

reniée, je ne puis que supposer qu'il y ait une raison idéologique

à ce black-out. Les symboles païens ne se rencontrent pas seulement sur le rebord

supérieur ou inférieur, sous la forme de monstres ou de

dieux animaux, mais aussi dans la partie centrale. C'est un bestiaire

bien caractérisé (figurations animales mythiques) avec,

en plus, des fleurs de lis qui prennent la forme de l'arbre sacré

Irminsul. Mais on ne voit de croix que sur le cercueil du roi Edouard,

elles sont byzantines ou irlandaises. En revanche, l'église ("Westminster")

n'arbore pas de croix sur son toit ni sur les tours, mais une tête

de dragon stylisée près du chœur. Les bateaux, également,

présentent des têtes de dragons, et même si cela peut

être un trait archaïsant, c'est quand même significatif

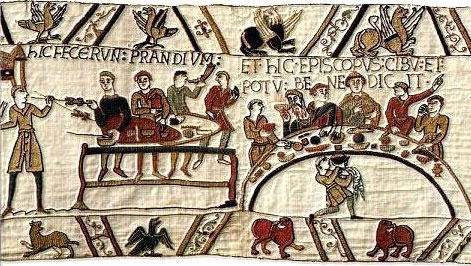

dans l'esprit des concepteurs de l'œuvre. ET.hIC.EPSCOPVS.CIBV.ET.POTV:BENEDICIT. ("et ici le célébrant bénit nourriture et boisson ") |

|

Une possibilité pour dater l'époque de la tapisserie pourrait se trouver dans l'observation des écussons : ceux des ANGLI ont l'air curieusement nordiques, et archaïques avec leurs pointes ; ils appartiennent à une période historique que l'on devrait pouvoir identifier. Des sculptures sur bois de la fin du 15ème siècle, en Alsace et en Suisse, montrent des écussons analogues. |

|

Certaines peintures qui viennent d'être découvertes, sur des poutres en bois dans des maisons françaises, ont été datées du début du 14ème siècle, et sont dans un style très semblable aux dessins de la tapisserie de Bayeux. La date que l'on donne d'habitude à la fabrication de la tapisserie

: vers 1070, quelques années après la conquête de

l'Angleterre par les Normands, est indéfendable. La première

fois qu'on a fait mention de la célèbre tapisserie, longue

de 70 mètres et destination de nombreux pèlerins, c'était

en 1476. Cela pourrait bien être à ce moment que l'on a procédé

aux transformations, et que l'on a rajouté les textes en latin. [traduction : François de Sarre] |

|

|

||